为了理解植物在性状权衡约束下如何适应环境,Grime 提出了由竞争型(C)、耐胁迫型(S)和杂草型(R)构成的生态策略理论(即 CSR 理论)。该理论框架基于植物对两种关键环境因素—干扰和胁迫—的响应,将物种归纳并划分为不同策略类型。尽管 CSR 理论在生态学研究中得到广泛应用,其对物种特异性环境偏好的解释力仍缺乏系统验证;同时,这些策略与根系和繁殖等相关功能性状的关系也有待深入解析。

2025年8月,郭文永教授研究团队发表于Journal of Ecology的论文“Grime’s CSR theory revisited: a whole-plant view of vascular plant functioning across contrasting environments”,通过整理并计算7037种物种的CSR策略值,结合15种环境偏好变量和31项涵盖地上、地下和繁殖性状的功能性状指标,系统分析了物种CSR值与环境变量和功能性状之间的关系。

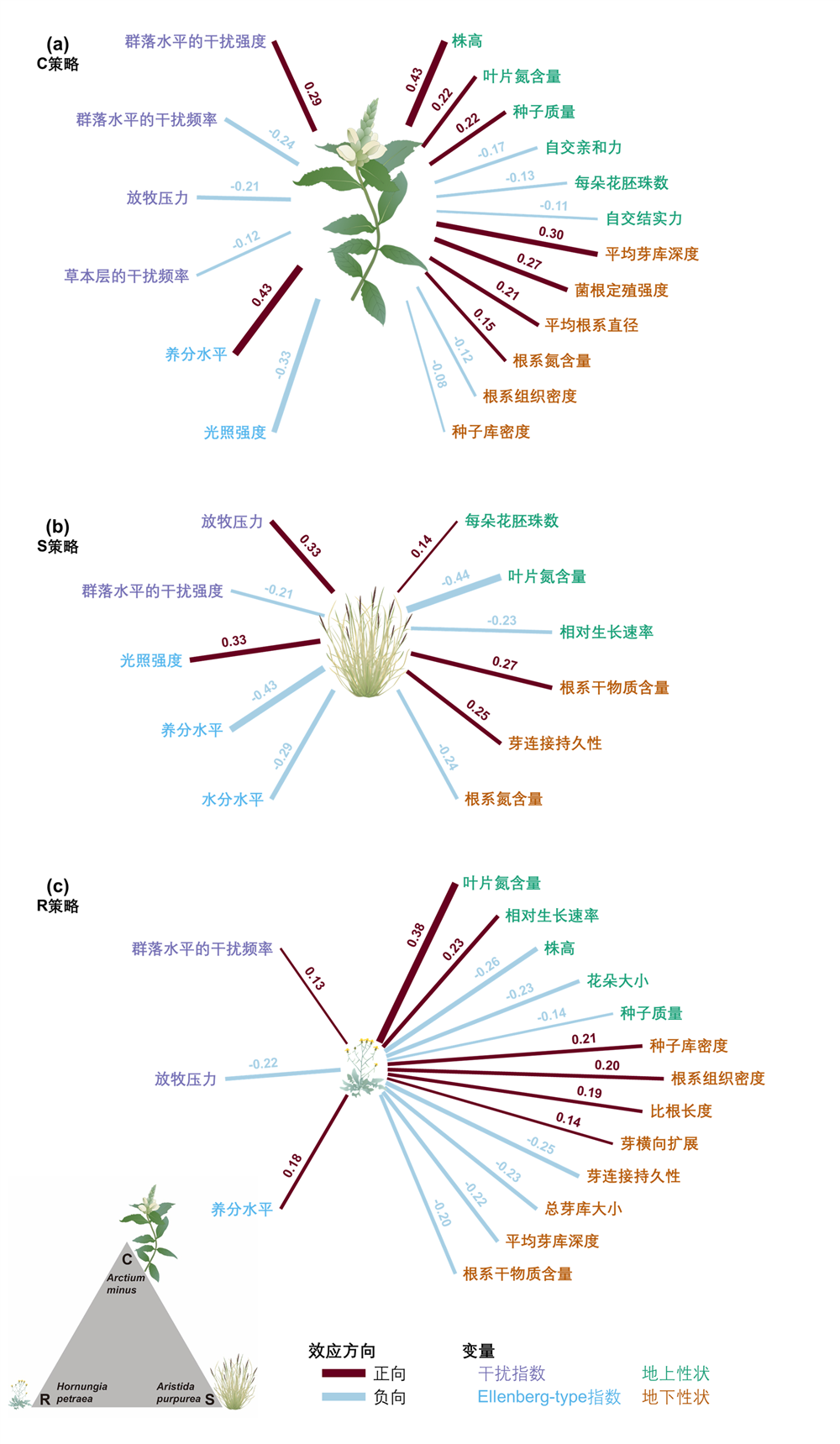

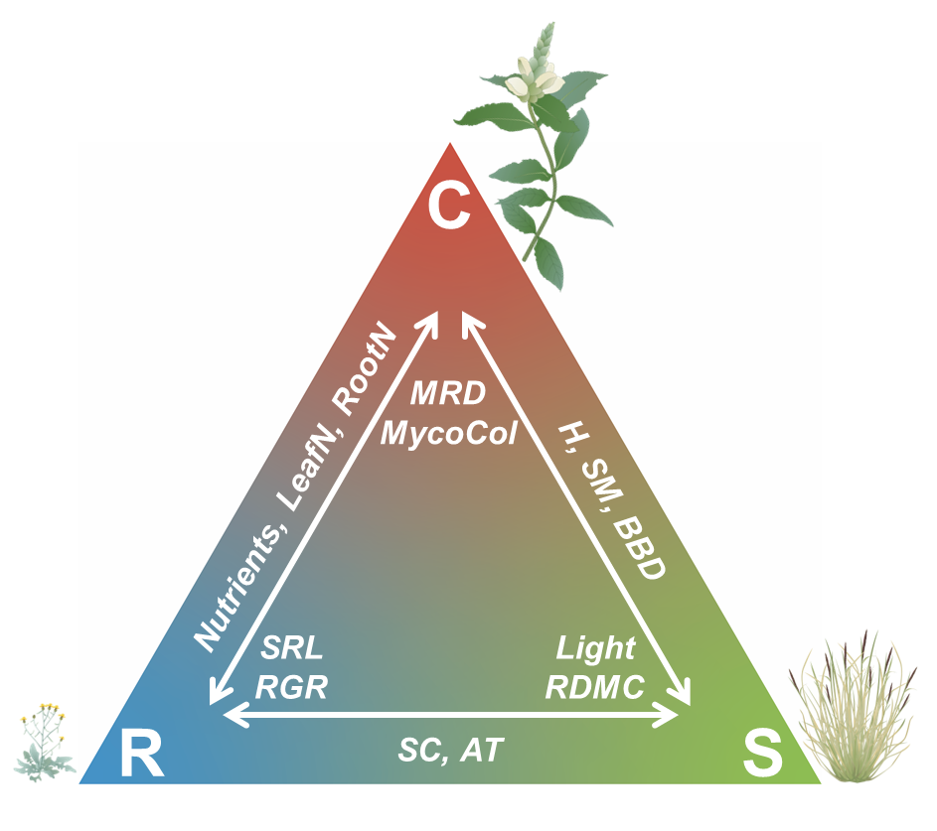

研究结果表明,CSR策略值与植物对胁迫与干扰的环境偏好高度相关,支持Grime假说在不同物种和环境背景下的普遍适用性。同时,CSR策略还与植物从根到茎的多种功能性状呈稳健关联。具体而言,C-选择型物种适应于养分丰富、环境稳定的栖息地,常具有较大的种子和丰富的芽库;S-选择型物种多分布于光照充足、可承受放牧的区域,具厚叶片并偏好自交;而R-选择型物种则主要出现在土壤扰动频繁、养分充足的生境中,拥有致密种子库以提升再生能力。本研究为 CSR 理论提供了强有力的实证支持,并拓展了与 CSR 轴显著相关的功能性状类型和范围。CSR 理论在理解植物适应性及生态功能方面具有广泛适用性,可作为探究群落构建、功能性状多样性和进化生态学的重要理论工具,尤其是在当前气候变化和人为干扰加剧的背景下,具有重要的理论价值和应用意义。

图 1 CSR值与环境偏好和植物功能性状之间的关系。

图 2 研究结果小结。Nutrients:营养水平;LeafN:叶片氮含量;RootN:根系氮含量;H:株高;SM:种子质量;BBD:平均芽库深度;SC:自交亲和力;AT:自交结实力;SRL:比根长度;RGR:相对生长速率;MRD:平均根系直径;MycoCol:菌根定殖强度;Light:光照强度;RDMC:根系干物质含量。

论文第一作者为课题组2022级博士研究生刘芮伶,通讯作者为郭文永研究员,合作者包括德国的Mark van Kleunen教授,意大利的Simon Pierce教授,捷克的Milan Chytrý教授和Petr Pyšek教授以及课题组博士后郭坤(现中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员)。

本研究得到了国家自然科学基金、上海市科委启明星计划(扬帆专项)和上海市教委科研创新计划等项目的资助。

编辑:刘芮伶

审核:郭文永

来源:华东师范大学生态与环境科学学院

版权所有:华东师范大学浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站

通讯地址:上海市闵行区东川路500号 200241

电话/传真:021-54341126

台站地址:浙江省宁波市鄞州区天童国家森林公园 315114