近期,华东师范大学生态与环境科学学院夏建阳教授团队在国际学术期刊Journal of Ecology发表了最新研究成果(https://doi.org/10.1111/1365-2745.70079)。该研究依托于浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站,通过长达8年的野外控制实验,揭示了极端干旱如何改变亚热带森林的氮循环过程,为未来森林在气候变化背景下的养分与碳汇管理提供了新视角。

在全球变暖背景下,极端干旱事件日益频发和加剧(IPCC, 2023)。人们长期关注干旱对森林水分关系的影响,却往往忽视了它对养分循环的深远作用。氮是植物合成蛋白质与核酸的必需元素,也是维持森林生产力的关键养分。然而,氮循环的变化往往隐蔽而复杂,不易通过短期观测发现。

亚热带常绿阔叶林是我国分布最广、碳汇能力最强、物种多样性最丰富的天然森林类型之一(宋永昌, 2013,图1)。然而,在干旱日趋频繁的气候趋势下,这一关键生态系统的养分稳定性和长期碳汇功能正面临挑战。虽然已有研究指出干旱可能通过抑制微生物活性、减少矿化作用等过程,降低土壤氮的可利用性,但我们仍然缺乏对其系统性氮循环变化的直接证据。

图1 | 天童常绿阔叶林鸟瞰图(王松 摄)

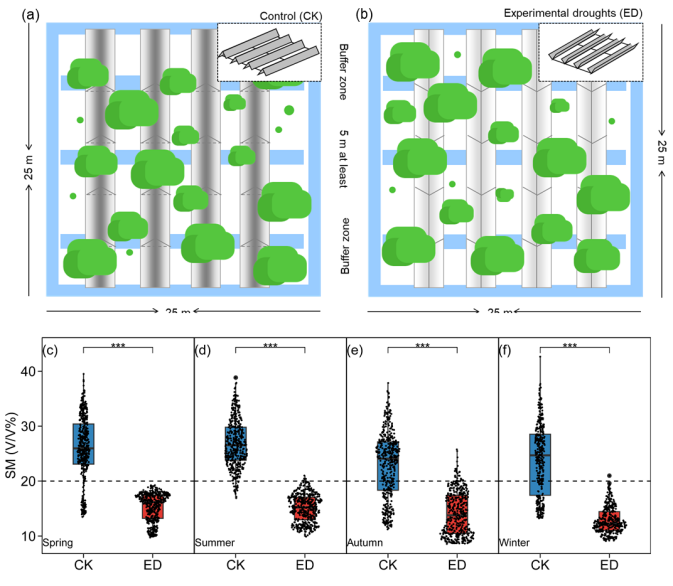

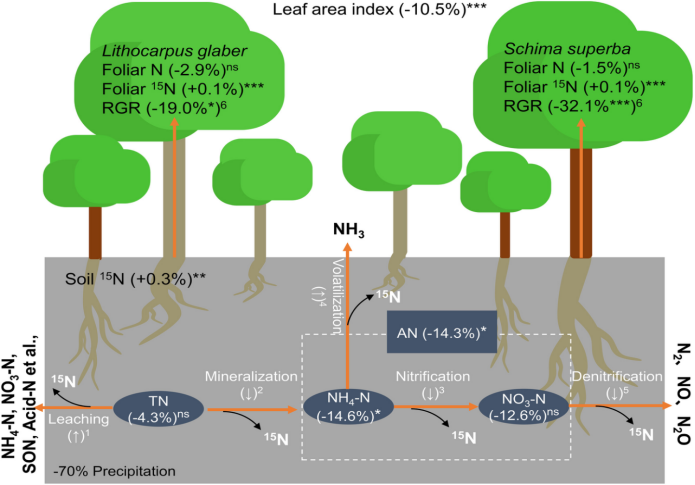

研究团队基于浙江天童森林的长期干旱模拟实验(图2),持续8年跟踪两种优势树种— 木荷(Schima superba)与石栎(Lithocarpus glaber)— 的叶片氮浓度与稳定氮同位素(δ15N),以及土壤中总氮、铵态氮、硝态氮和有效氮的动态变化。研究结果发现,长期干旱显著减少了土壤可利用氮(下降14.3%)和铵态氮(下降14.6%),表明森林土壤中的植物可利用氮库在快速萎缩。与此同时,叶片氮浓度虽下降幅度较小(约1.5%–2.9%),但林冠叶面积指数显著下降约10.5%,树木相对生长速率下降19%–32%,意味着植物在干旱环境下降低了氮需求。同时,两种优势树种的叶片δ¹⁵N均显著升高(石栎由–3.0‰升至–2.1‰,木荷由–4.5‰升至–3.5‰),这一变化与土壤可利用氮库缩减同步发生(图3),表明氮循环趋于更加“开放”,使土壤氮素更容易流失而非固持在系统内被植物与微生物循环利用。

图2 | 对照组与干旱组实验装置概念图及干旱对各季节土壤含水量的影响

图3 | 干旱对亚热带森林植物和土壤氮循环关键过程的影响

自然界中的氮有两种稳定的同位素形式:轻的14N和重的15N。由于质量差异,生态系统在进行氮转化(如反硝化、挥发等)时优先消耗14N,导致剩余部分中15N逐渐富集。因此,叶片δ15N被称为氮循环的“生物指纹”,即当植物叶片中的δ15N升高时,意味着系统内部氮的固持能力下降、氮循环“更开放”,氮素流失风险增加(Hietz et al., 2011)。在本研究中,叶片δ15N升高与土壤有效氮下降的高度同步性,是干旱削弱氮固持能力的直接证据。这不仅反映了植物的短期生理调整,更可能预示着森林功能长期下降的风险。未来,亚热带常绿阔叶林可能同时面临水分紧张与氮限制的“双重压力”,对其碳汇能力和生态系统稳定性构成威胁。

在结构复杂、物种多样的亚热带常绿阔叶林中,许多生态过程变化缓慢且难以察觉,而氮循环更具隐蔽性,其关键变化往往需要多年积累才能显现。这一成果凸显了野外长期实验在生态学研究中的重要性。此外,研究团队受邀以博客形式介绍该研究的背景与天童森林生态系统国家野外科学观测研究站的情况(图4)。这项研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目资助。

图4 | Journal of Ecology官方博客介绍:https://jecologyblog.com/2025/07/15/how-does-drought-reshape-nitrogen-cycling-in-subtropical-evergreen-broad-leaved-forests-insights-from-zhejiang-tiantong-station/

参考文献

1. 宋永昌. 中国常绿阔叶林: 分类·生态·保育 [M]. 北京: 科学出版社, 2013.

2. Hietz P., Turner B.L., Wanek W., et al. Long-term change in the nitrogen cycle of tropical forests [J]. Science, 2011, 334: 664-666. Doi: 10.1126/science.1211979.

3. IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [R/OL]. Geneva: IPCC, 2023. Doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

图文:汤松波