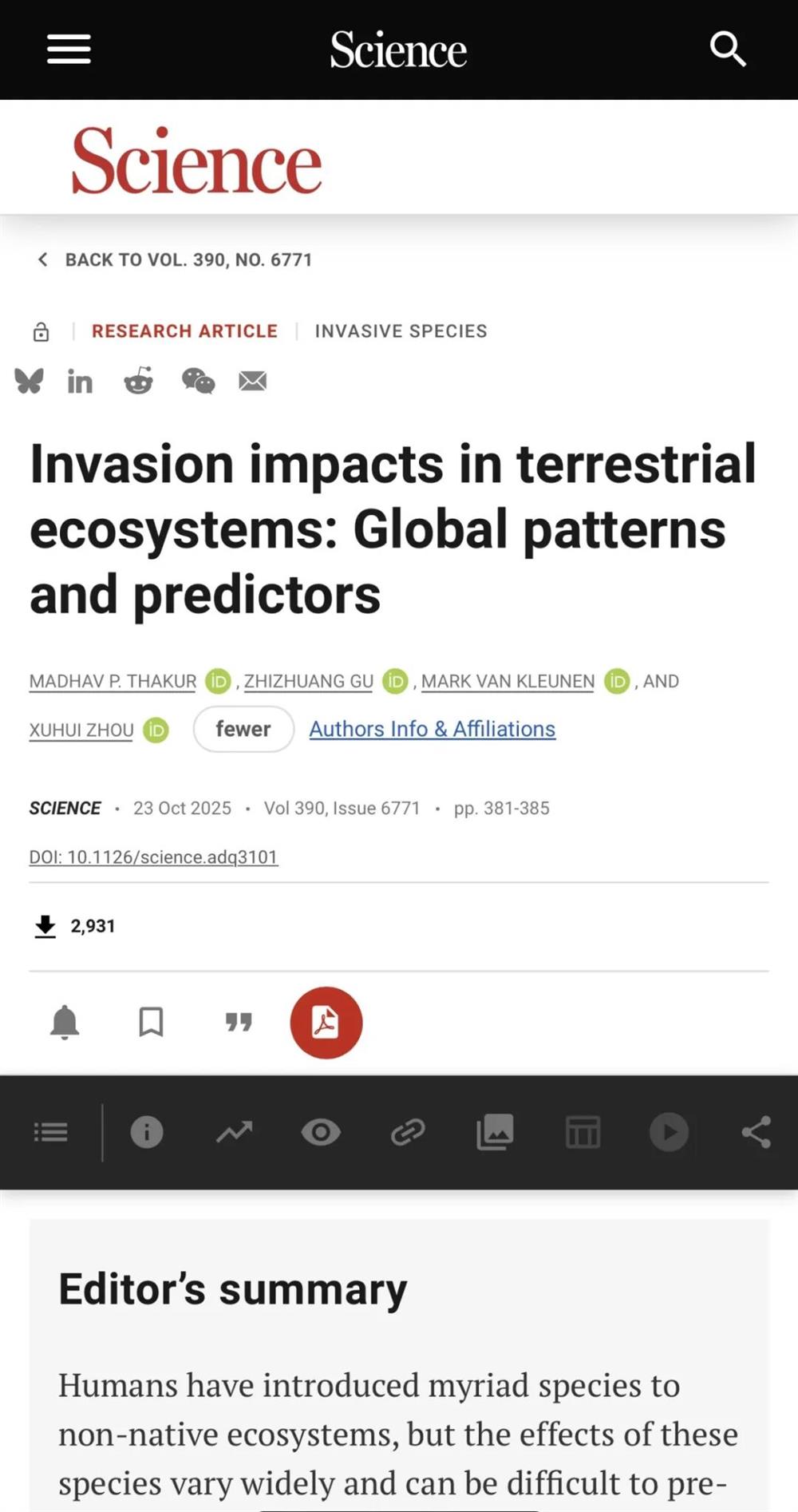

上周,华东师范大学博士生顾志壮以共同第一作者身份在顶刊《科学》(Science) 发表最新研究成果,首次在全球尺度上系统量化生物入侵对陆地生态系统的综合影响及动态演变规律。

华东师大生态与环境科学学院博士研究生顾志壮

论文在线发表于Science

通过整合来自全球775篇实证研究、2223个效应量的数据,该研究揭示了入侵生物对生态系统的影响具有显著的情境依赖性(context dependency),即它们的生态效应并非固定,而是随着气候、植被类型、土壤特征以及入侵持续时间的不同而发生变化。

“我们相当于为地球的生态系统建立了一张‘入侵风险地图’。”顾志壮说,“入侵物种并非在所有地方都同样危险,其破坏性取决于生态系统的敏感性和环境条件。”

这项成果不仅填补了入侵生态学在机制归纳与预测层面的空白,为理解全球生物入侵驱动下的生态系统功能变化和碳循环响应提供了新的理论框架,深化了人们对全球生态系统对入侵响应规律的理解,也为生态恢复与生物入侵防控政策提供了科学依据。

本土与全球,两条主线展开五年耐力赛

在科研世界里,真正的突破往往不是灵光一现,而是基于长期积累与不懈坚持。顾志壮用五年的科研“耐力赛”迎来了这一科研突破。

半夜,顾志壮在天童干旱实验样地测定土壤呼吸

早在2020年,顾志壮在导师周旭辉教授的指导下,把目光投向全球变化背景下的陆地生态系统响应机制,正式启动该项研究。

研究工作分两条主线展开——

第一条主线是长期在不同地区开展的野外实地监测与采样工作。顾志壮每月定期前往浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站,依托华东师范大学在该研究站搭建的亚热带极端干旱实验样地,开展持续观测与样品采集,探索干旱对亚热带森林碳循环与生态系统稳定性的影响。

浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站

“那时几乎每个月都要上山很多次。每逢雨季,设备被冲坏,依旧重装、采样、运回分析都是常态。”顾志壮回忆道。这些野外经历,让他深入了解了本地生态系统的结构与功能。同时也在实地观察中发现,许多入侵物种,比如加拿大一枝黄花,正在快速扩散并显著改变生态系统的原貌。这些观察让他对生物入侵及其生态效应产生了浓厚兴趣,开始思考“生物入侵现象在全球范围内是否具有共性?”“不同地区的生态系统会不会表现出类似的响应模式?”

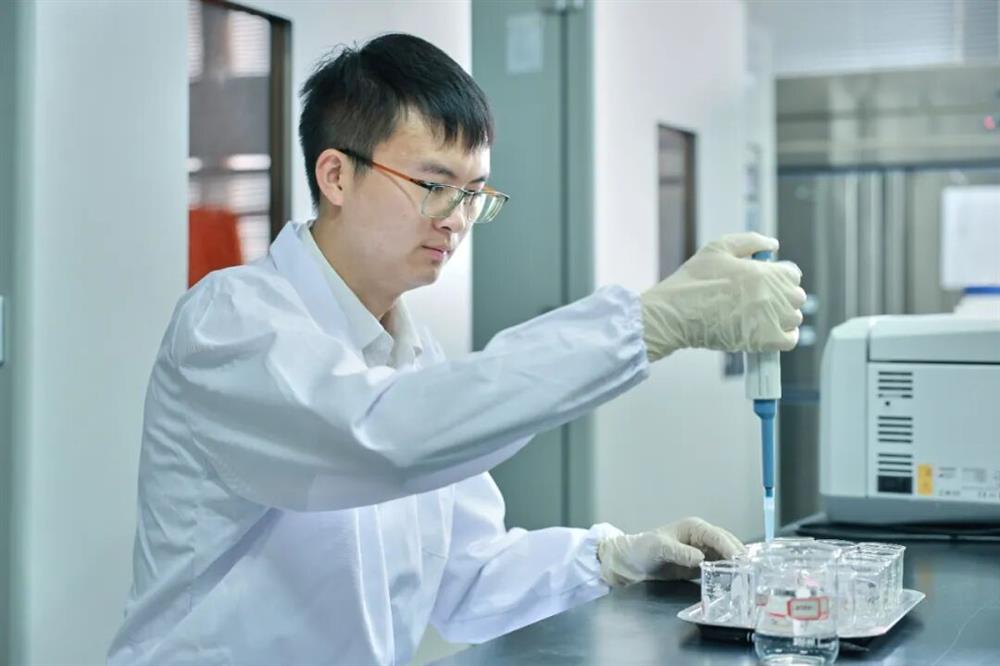

顾志壮每月定期在天童干旱实验样地测定土壤呼吸

基于这些科学疑问,顾志壮与团队一起开展了第二条主线研究——全球数据库分析。通过整合全球研究数据,团队构建起了迄今最全面的陆地生态系统入侵影响数据库,从更宏观的尺度上验证和拓展野外观察得到的规律。“如果说第一条主线是从实地发现问题,第二条主线则是在全球范围内回答问题。两者相辅相成,让研究既有现实触感,又具科学深度。”

通过系统研究,顾志壮和团队成员们发现,外来植物入侵会显著降低本地植物多样性,而动物入侵(尤其是生态系统工程师类群,如蚯蚓)则会导致土壤有机碳含量下降。研究还发现,入侵时间(residence time)是关键预测因子——入侵时间越长,对生态系统结构和功能的影响越显著。这一结论为理解入侵生物对生态系统的长期影响提供了全新视角。

拒稿与重生,科研的另一种进化过程

2024年5月7日,团队将论文首次投稿至Science。一个半月后,期刊给出了“拒稿重投”的回复。虽然有些遗憾,但审稿人的一句评语让顾志壮深受鼓舞——“This is an ambitious study.”顾志壮说:“这让我更加理解了导师常说的,做研究要敢为人先、坚持不懈。”

此后,团队用了11个月时间补充数据、反复修改文章与图表。2025年4月8日,修订稿重新提交。经历几轮评审与修改后,终于在2025年9月8日被正式接受。回望五年科研攻坚,顾志壮感慨:“科研让我认识到,发现问题和解决问题的过程比结果更重要。”

“建立数据库是最有挑战性的部分。”顾志壮介绍,过去几十年,世界各地有大量关于入侵生物的研究,但方法、指标和尺度都不一样,很难直接比较。通过构建统一标准的数据库,把碎片化的成果整合起来,就可以用统计和模型的方法提炼出全球共同规律。数据库也为后续研究提供开放资源,全球科研工作者都可以在此基础上继续更新数据、分析趋势,支持更精准的生态预测和政策决策。

顾志壮(右)与导师周旭辉教授

数据量庞大、格式不统一、变量复杂——任何一个小错误都可能让分析推倒重来。在数据分析与可视化过程中,周旭辉教授及伯尔尼大学Madhav P. Thakur教授、康斯坦茨大学Mark van Kleunen教授等国际合作者给予了他悉心指导。“他们提出的每一个修改意见都非常有启发性,让我从一个科研‘新手’逐渐成长为能独立思考的研究者。”顾志壮说。从一名专注实验的研究生,到能完成全球尺度数据整合的科研工作者,科研突破的过程也是顾志壮走向更大的“世界”的过程。

未来,顾志壮将继续深耕这条研究主线,探讨气候变化与生物入侵的交互作用,特别是它们对土壤碳循环和生态系统碳汇功能的长期影响,“为实现‘碳中和’和生态安全提供科学依据,让生态研究更好地服务于全球环境治理”。

论文信息

该研究由华东师范大学生态与环境科学学院与瑞士伯尔尼大学、德国康斯坦茨大学等多国学者合作完成。顾志壮为论文共同第一作者,华东师范大学/东北林业大学周旭辉教授为共同通讯作者,伯尔尼大学Madhav P. Thakur教授为共同第一和共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq3101