2025年5月2日,华东师范大学斯幸峰团队在国际学术期刊Marine Life Science & Technology发表题为“Seasonality, worker caste, and the interaction between island area and habitat type influence the thermal tolerance of ants on fragmented habitat islands”的研究成果。该研究基于浙江千岛湖片段化生境岛屿研究平台,探讨了优势蚂蚁物种宽结大头蚁(Pheidole nodus)在不同大小岛屿、边缘/内部生境类型、季节及工蚁品级(worker caste)间的热耐受性差异。研究发现, 宽结大头蚁的热耐受性显著受到季节、工蚁品级及岛屿面积与生境类型交互作用的影响,尤其在高温季节的岛屿边缘生境中,工蚁(worker)具有最高的热耐受上限(CTmax)。本研究为理解片段化生境中生物对温度变化的响应提供了重要的实证依据。

生境片段化是造成生物多样性丧失的主要驱动力之一,不仅导致连续生境的破碎和丧失,还会改变斑块的温度等微气候特征。然而,较少有研究关注生境片段化如何通过改变温度而影响生物的热耐受性,以及这种影响是否随季节和物种社会结构(如蚂蚁的工蚁品级)而异。在全球气候变暖和生境片段化协同作用的背景下,明确物种热耐受性的影响因素,对预测生物多样性格局变化和制定保护策略具有重要意义。

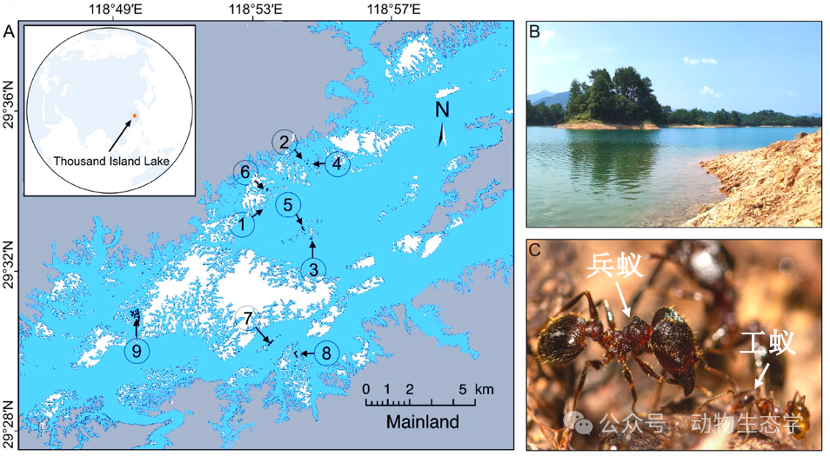

图1:浙江千岛湖中9个调查岛屿(A),边缘生境景观(B)和研究对象宽结大头蚁(Pheidole nodus;C)。(C)中右边是工蚁(worker),左边是兵蚁(soldier)

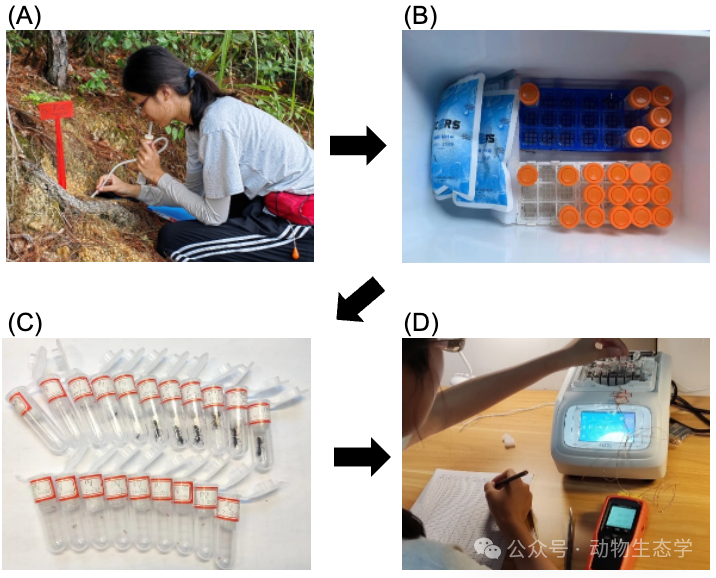

研究团队依托浙江千岛湖片段化生境岛屿系统,基于前期研究选取了9个不同大小的调查岛屿(Zhao et al., 2020;Zhao et al., 2021)(图1A),并在每个岛屿设置内部和边缘采样点(图1B)。本研究以千岛湖优势种宽结大头蚁为研究对象。该种蚂蚁具有明显二型工蚁品级分化(即工蚁和兵蚁,图1C)。研究团队于2022年的高温季节(7月至8月)和2023年的低温季节(10月至11月)进行野外活体蚂蚁采集,并利用可加热金属浴测量工蚁和兵蚁的热耐受上限(CTmax)、热耐受下限(CTmin)和热耐受宽度(CTrange)(图2)。旨在检验宽结大头蚁的CTmax、CTmin和CTrange是否受到岛屿面积、生境类型、季节和工蚁品级的影响。

图2:蚂蚁热耐受性实验流程。(A)采集野外活体蚂蚁;(B)将蚂蚁运输到室内实验室;(C)将每个蚂蚁分别放入离心管中;(D)使用可加热金属浴测量蚂蚁热耐受性。

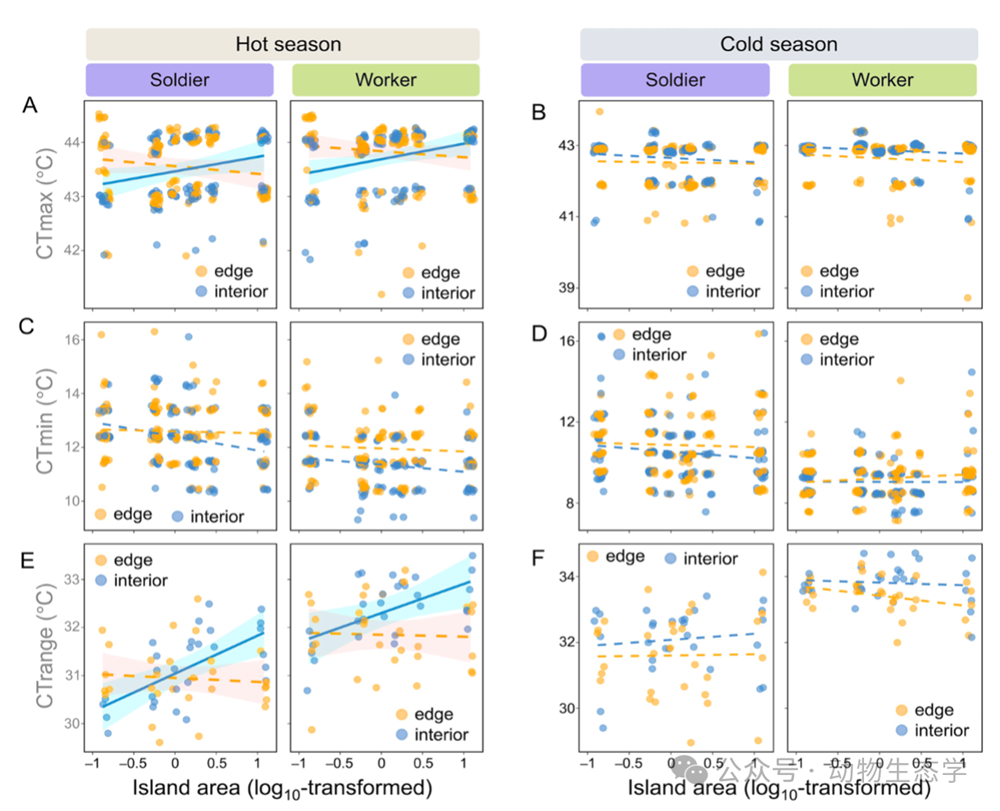

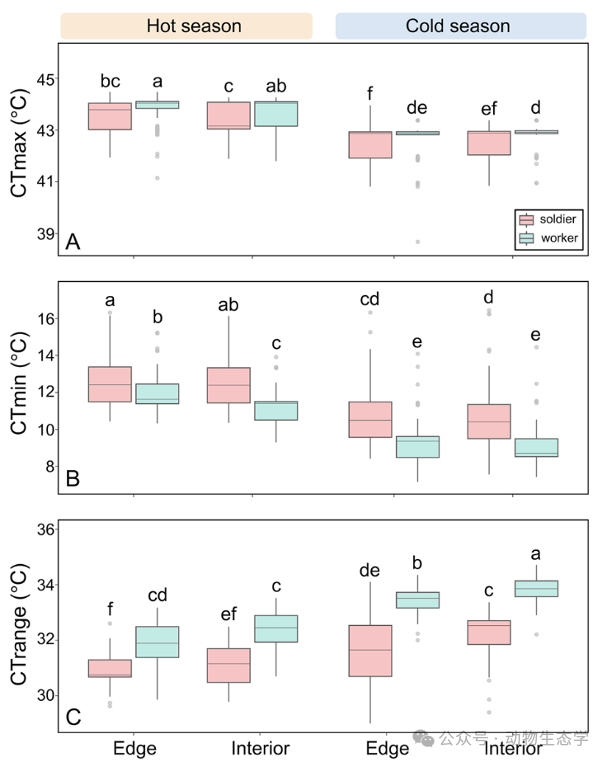

本研究共测量了来自117个巢穴的2307头宽结大头蚁工蚁和兵蚁的热耐受性。结果发现,在高温季节,岛屿边缘生境虽然温度较高,但仅观察到巢穴在小岛屿边缘的蚂蚁个体表现出更高的CTmax;而巢穴在大岛屿内部的个体,其CTmax显著高于小岛内部(图3A和3E)。该结果预示着蚂蚁可能通过行为(例如觅食时间)的适应,缓解边缘生境带来的高温压力。此外,蚂蚁的热耐受性还表现出明显的季节性变化与工蚁品级差异:高温季节蚂蚁的CTmax高于低温季节,而工蚁的CTmax和CTrange显著高于兵蚁,CTmin显著低于兵蚁(图4),这可能与工蚁更多承担外出觅食任务有关。

图3:岛屿面积和生境类型(内部和边缘)及其交互作用对宽结大头蚁热耐受性的影响。实线表示面积对热耐受性有显著影响。

本研究揭示了季节、工蚁品级以及岛屿面积与生境类型的交互作用共同塑造片段化生境岛屿上宽结大头蚁的热耐受性格局,从热生物学的角度为理解生物对生境片段化的响应提供了实证研究,也为如何将物种热耐受性整合到更广泛的生态学与保护生物学研究框架中提供了思路。

图4:宽结大头蚁热耐受性在季节、生境类型和工蚁品级间的差异。

华东师范大学生态与环境科学学院赵郁豪副教授和硕士研究生武辰晓(现任职于崇明东滩国家级自然保护区管理事务中心)为共同第一作者,斯幸峰教授为通讯作者。密歇根大学安娜堡分校Nathan Sanders教授、北师香港浸会大学梁志文助理教授、华南农业大学许益镌教授和华东师范大学硕士研究生李佳昕和卢伟为共同作者。本研究得到了国家自然科学基金和中国博士后科学基金的资助。

作者:赵郁豪