为深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的二十大关于“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的战略部署,锚定学校第十四次党代会“建设引领育人创新的中国特色世界一流大学”卓越航标,践行光华大学“知行合一”的校训理念。生态与环境科学学院依托浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站这一国家级科研平台,将课堂延伸至山水林田之间。为本科生量身打造了天童野外实习课程,旨在以自然为师、以实践为径,探索生态与环境学科拔尖创新人才培养的新范式,为美丽中国建设注入青年力量。

2025年4月21日至4月30日,华东师范大学生态与环境科学学院2022级生态学及环境科学专业本科生,圆满完成了为期9天的浙江天童野外实习课程。本次实习共有23名本科生参加,指导老师为王希华、徐启新、刘文亮、杨庆松、杨海波及江山等老师,并配备5名助教。

初探天童,走进自然

4月21日,本次野外实习课程在浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站正式起航。在天童站站长王希华教授的带领下,同学们沿山路进行植物观察,引领学生感受天童植物的多样性。

行进途中,带教老师们对沿途的连蕊茶、栲树、米槠等常见植物展开了细致讲解,同学们认真记录、积极提问,现场学习热情高涨。本次徒步不仅让学生初步了解了天童生态资源的多样性和丰富性,还培养了学生热爱自然、热爱生命的态度与观念,为进一步的学习打下良好基础。

生态万象,躬行探秘

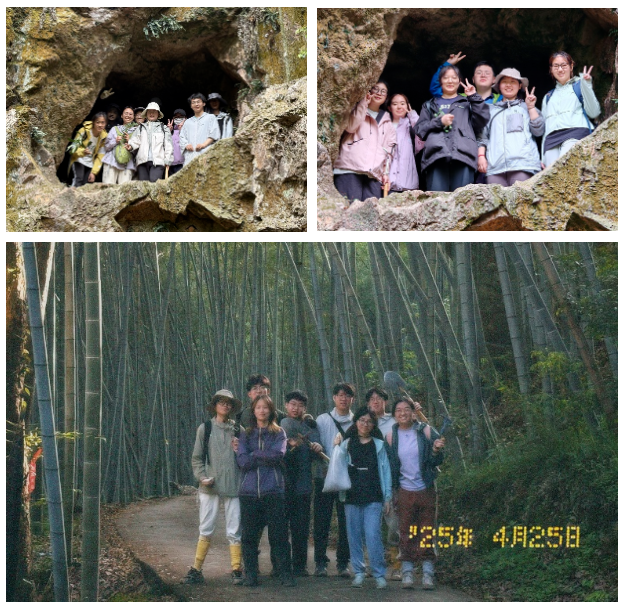

四月的天童山色葱茏,溪涧潺潺。23名学子背起标本箱、举起测量仪、攥紧记录本,在密林深处开启了一场特殊的“春日修行”——9天时间,他们以晨雾为幕、以星月为灯,用脚步丈量每一寸土壤的呼吸,用仪器解码森林生态的奥秘。从显微镜下的微观世界到连绵起伏的浙东丘陵,用实践诠释“知行合一”,让青春与绿水青山的脉搏同频共振。

(一) 植物野外实习

植物学野外实习由王希华老师领衔。在正式学习植被样方调查前,王希华老师首先细致讲解了天童常见植物物种的形态特征与辨别方式,为后续的调查工作扫清障碍。随后,他介绍了三种植被样方调查方式——标准样方调查方法、典型样地法和中点四分法,并选取不同地点进行了调查实践。调查过程中,同学们克服了雨后道路湿滑、地形复杂、山蚂蝗叮咬等重重困难,互帮互助,按计划完成了多个样方植被组成的调查任务。除此之外,王希华老师还在实习途中引导同学们观察植物性状在不同微环境下的变异,激发了同学们对植被生态智慧的深度思考。

(二) 土壤野外实习

土壤野外实习由徐启新老师领衔。带领同学们探索了不同用地类型和植被类型的土壤剖面结构和性质。他指导同学们分别在木荷林、毛竹林、国有林地、农村集体林地、古采石场和茶园耕地进行了土壤剖面的调查,采集了每一个发生层的土样,逐一观察并记录了其质地结构、松紧度、干湿度和pH值等理化性质。

随后,徐启新老师引领同学们观察和比较这六个土壤剖面性质的不同,并启发同学们思考其背后蕴含的机制和成因。除此之外,徐启新老师还介绍了沿途的各色岩石。从雕刻着八仙过海的大理石,到寺庙旁围成矮墙的花岗岩,再到山脊上裸露的凝灰岩......同学们都细致观察了不同种岩石的结构和构造,了解了它们的特征、性质和成因。在本次土壤实习中,同学们通过实地探查、对比观察、亲身感受,全面学习了土壤调查的基本方法,深刻认识了天童的地形地貌和土壤特点。

(三) 动物野外实习

动物野外实习由刘文亮老师领衔。主要从三个方面进行——昆虫调查、底栖动物调查和观鸟实践。在昆虫调查中,刘文亮老师带领同学们沿天童寺至水库的路线行进,沿途观察并识别了所遇到的各色昆虫,开展了样本采集和标本制作。随后,底栖动物调查在森林公园入口的蓄水池区域展开,同学们使用D型网采集了池底淤泥样本,再分离出虾、水蚤、蜻蜓幼虫等底栖生物。除了刘文亮老师对样本中底栖生物的种类、呼吸方式等等知识进行了讲解外,助教老师还使用显微镜投影展示了它们的微型生物结构,让同学们对部分底栖生物有了全面又细致的认识。清晨,刘文亮老师和同学们在森林公园内开展了观鸟实践,观察到了黑水鸡、白腰草鹬、红嘴蓝鹊、红头长尾山雀等藏在树林间和灌丛中的身影,聆听见了棕脸鹟莺、黑眉拟啄木鸟、白鹡鸰等从树梢或远山传来的鸣叫。本次动物野外实习极大激发了同学们的热情,他们收获的不仅是专业知识的具象化呈现,更是对生物多样性保护的时代责任认知。

青春思辨,启智未来

4月26日下午,为进一步加深学生对野生植物及其生态环境的理解。在四楼会议室组织开展植物识别考查。通过随机摆放不同种类的植物,让每位同学辨识,以检验实习效果,提升植物识别能力。

4月27日至28日,23名同学以小组为单位各自开展课题研究。同学们细心观察、归纳总结、集思广益,在一次次思维的碰撞下萌生了有趣的课题,并组织分工深入山林进行实地调查。通过设计实验到直接参与野外工作,有效地培养了学生敏锐的观察能力,以及发现问题、解决问题和团结协作的能力。

在4月29日的课题研究汇报会上,三个小组分别以《林冠羞避与树木细长比的相关性研究》《天童山山坡与山沟的土壤与植被关系研究》《探讨木荷及浙江毛竹死亡情况对LAI的影响》为主题进行了汇报和展示。同学、助教和老师们也积极参与提问交流,分别指出了研究亮点、不足之处以及未来可进一步深化和拓展的潜能。

自上世纪八十年代起,宋永昌教授牵头建立华师大天童长期定位研究基地。1992年,华师大环科系天童实验站正式成立。在学校及有关部门的大力支持下,目前台站实验和生活设施基本完善,实验生活设施面积2675m2,建设有多个长期研究及示范平台,对科学研究和地方林业持续发展提供了有力的科技支撑。

结语

四月跋涉,丈量的是土壤的呼吸,记录的是生命的密码。此次为期9天的天童野外实习,让学生们亲身体验了自然之美,更在理论与实践融合中收获了专业知识与科研经验。当标本箱满载而归,当记录本写满思索,这场跨越课本与山野的修行,都在诉说着:真正的学问,从来生长在躬身实践的热土之上。未来,这群把论文写在青山间的青年,将成为美丽中国建设的生力军,用知行合一的炬火照亮生态文明发展的新征程!

文案 | 罗亦奇 乔梁

图片 | 野外实习课程师生

编辑 | 朱凯睿

审核 | 王晶晶 乔梁